来源:根本教养

编辑:哈尼妈

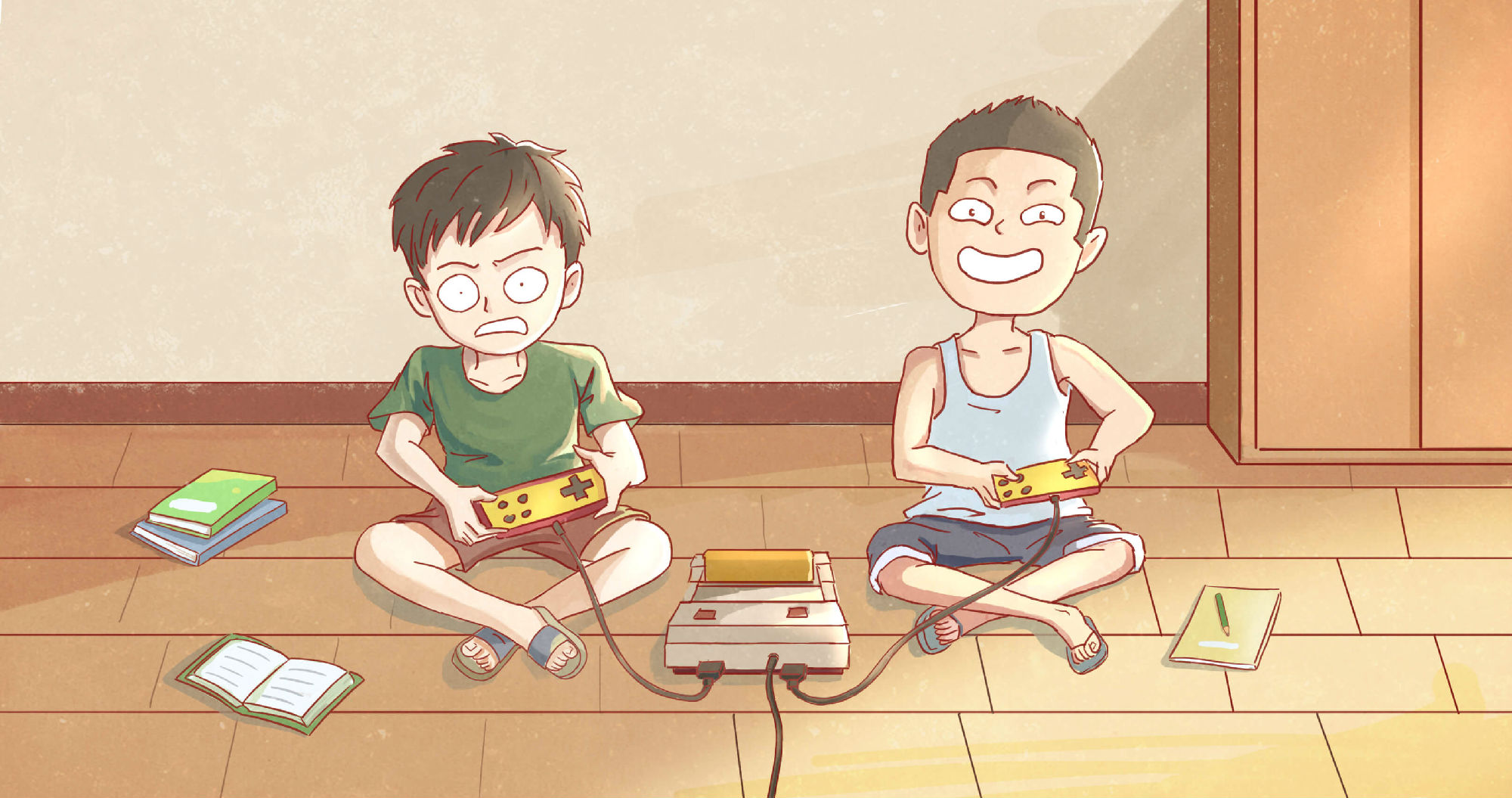

“就一局,再玩最后一局!”

“就5分钟,妈妈求你了!”

只见一个八九岁的小男孩双手死死地护着手机。

“你快点给我!”妈妈伸手去夺。

“马上,马上。”孩子一边说,一边大半个身子倾向另一侧,借此躲开妈妈。

愤怒,就像栅栏里躁动的野兽,在毫无意识时,奔涌而出。

“玩玩玩,就知道玩,跟你爸一样没出息。”

孩子怔了一下,然后目光又回到手中的手机上。

妈妈脸色铁青,脱口而出:“你就使劲玩吧!”说着丢下孩子独自走了!

……

现在有太多的游戏公司、专业的团队在潜心研究--怎么让游戏玩起来爱不释手。

对于孩子来说,抵抗游戏的诱惑太难了。问题的关键是帮助孩子提高抵御诱惑的能力,而这恰是孩子需要学习的部分,也是孩子最需要父母帮助的部分。

那么父母如何帮助孩子呢?关键在于父母和孩子说什么,怎么说。

当那个妈妈说“跟你爸一样没出息” 时,就是漠视了孩子改变的可能、漠视孩子个人的能力。

传递给孩子的就是:你没有能力控制你自己,这辈子都没有改变的可能。

这会让孩子觉得自己不好,爸爸也不好,妈妈嫌弃他,自己不可爱,不值得爱,妈妈不爱自己。

当那个妈妈 “把孩子丢下,独自走了”时,传递给孩子的是自己给妈妈制造麻烦的孩子,让妈妈操心的孩子。

这时对孩子传递:我不要你了,你不重要,你可以被抛弃等信息。

假如这个小孩每次都听到妈妈这样说,那么妈妈的表情、语调、声音就会形成画面成为他人生脚本的一部分。

这些声音、画面会跟着他一生,会影响他的自我认知,最终影响他的自我价值感。

父母日常和孩子的沟通可以归结为四类:无条件的正面说法、有条件正面说法、有条的负面说法、无条件的负面说法。

无条件的正面说法,指对人本身的肯定。如:“孩子,不管你是高还是矮,是胖还是瘦,成绩好还是不好,爸爸妈妈都爱你。”……

有条件的正面说法,对有效行为的肯定。如:“妈妈注意到你这个字写得很整齐。这是认真。” “我看到你刚才主动帮别人开门,这叫乐于助人。”……

有条件的负面说法,对无效行为的纠正。如:“你动手打人是不对的行为,我希望你下次碰到这样的情况,可以先说出来。”……

无条件的负面说法,对人本身的否定。如:“我养你还不如养个狗!” “你这辈子都没出息!”“你就是个小麻烦!”……

开篇的故事中,妈妈对孩子就用了无条件的负面说法。

“没出息”这个词是对人本身而非具体行为的否定。

如果你是这个妈妈,还可以怎么说?

比如,给孩子一个有条件的负面说法?

拍拍孩子的肩膀,搂着他: “孩子,我们事先约定好的刚才是最后一局,你刚才没有遵守我们的约定。我希望你能遵守约定,现在把手机还给我。”

(基于事实,特定具体地纠正孩子的错误行为,有条件负面说法)

比如,给孩子一个有条件的正面说法?

望着孩子的眼睛,“孩子,我记得上次玩手机的时候,到了约定时间,你就主动关闭了,妈妈相信你这次也能做到。”

(对孩子有效行为的肯定,有条件的正面说法)

说完不等于问题的彻底解决,需要父母再做努力:

首先,不要生硬制止孩子玩游戏。

既然已经到了这一步,肯定是由于各种原因造成的,在产生原因没有改变的情况下,用父母的权威强行压制,效果适得其反。

第二,观察一下孩子,在什么时候玩游戏特别多。

玩游戏是在对父母表达某些希望(比如想父母陪自己父母没时间陪)没有得到满足?

还是受到什么挫折的时候?又或者已经完全习惯了,每天都不玩就难受?不同的情况处理的方式都是不同的。

第三,跟孩子建立好关系,多了解孩子内心真实的想法和感受。

孩子天然爱自己的父母,所以很多时候他们也愿意做让父母高兴的事情,以此获得心理上的满足。所以不妨有时间带孩子去户外,安排一些家庭的“特殊时光”的活动。

结语:

改变旧的沟通方式或者行为真的很难,但值得我们父母全力以赴。

如果你有所触动,不妨想想最近和孩子争执的一件事情。

想想当时自己说了什么话,这些话儿属于哪种说法?

如果是无条件的负面说法,转换为有条件的正面说法或者有条件负面说法该怎么说?

又或者,坐下来静静分析孩子玩游戏的时间、什么原因或情景玩游戏。

精选评论

精选评论

查看全部{{item.replyList.length}}条评论

查看全部{{item.replyList.length}}条评论