来源:教育编辑部

“我觉得没有盼头了。”

一个妈妈在初三儿子沉迷游戏后想要跳海,被警察救上来之后说。

这位妈妈的话让我心疼不已,她该有多么无助才说出这么丧气的话。

而且,人就是在极其无可奈何的时候,往往会生出比悲号更为沉痛的念头。

最近几年,孩子因为沉迷手机做的出格的事一直层出不穷。

有的孩子为了玩游戏,偷偷刷爆了父母的银行卡;

有的孩子为了玩游戏,不吃不喝待在网吧几天不回家;

有的孩子为了玩游戏,对父母情绪失控,甚至动手。

我们在痛心之余,也需要思考一下:

我们的孩子为什么变成了这样?

为什么我们如临大敌般地管控手机,结果却这样失控?

我们还能从手机那里,夺回孩子吗?

**********************************************

孩子沉迷游戏

后果比我们想象中要严重

**********************************************

孩子沉迷手机,有太多我们不容易觉察到的身体伤害。

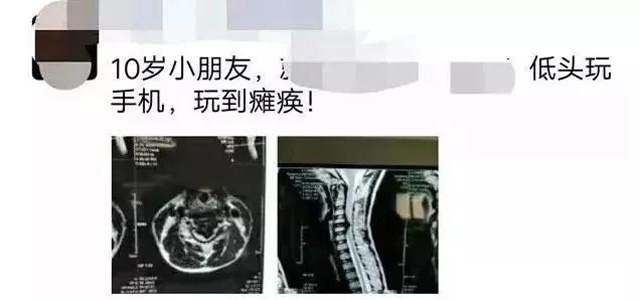

江苏10岁的小鹏一放学就霸着爸爸妈妈的手机玩个不停,每次一玩就是几个小时,不管是吃饭、上厕所,都手机不离手。

结果一个月后,小鹏哭喊说自己脖子疼,到医院一检查,才发现再不治疗,小鹏的颈椎就要瘫痪了。

还有一个5岁的小男孩,经常和爸爸一起玩手机,结果半年后,孩子说自己眼睛看不清东西了,到医院一检查,孩子的眼睛已经近视300度了。

而此时,小男孩已经玩手机成瘾,难以戒掉,结果突然有一天,孩子大哭,说自己看不清东西了。经医院检查,孩子已经出现视网膜裂孔,眼睛失明。

可以说,过度使用手机已经给孩子们带来了巨大的伤害。

除了对身体的伤害,长期沉迷手机,还有可能让孩子们“垃圾快乐”成瘾,沉迷这种“奶头快乐”不可自拔。

之前有一则“学生上网课”的真实状态上了热搜。

只有不到20%的在学习状态,80%左右的孩子是在聊天吐槽,打游戏和半睡半醒状态。

他们的心智和精神状态已经很难集中,更不要说能认真学习多久了。

沉迷手机对孩子意识的消磨和精神的分解,如果我们现在不注意,就会成为孩子未来道路上的坑。

**********************************************

孩子沉迷游戏

不只是孩子的问题

**********************************************

我们说,想毁掉一个孩子,就给他一部手机。

然而,孩子们所处的周遭环境——其他小朋友都有手机、老师会把作业发到学生群里等等,让手机不得不成为了必备品。家长的各种“忙”,也让手机成了他们最好的“脱身”工具。

据国内首份儿童网络安全研究报告调查:

3~6岁的孩子中,手机接触率已经高达91%;而小学9~10岁的孩子,他们对手机的使用已经和成人差不多。

如果说手机是亲子之间矛盾的导火索,那么到底什么才是孩子们沉迷、甚至上瘾的根源?

手机游戏中的上瘾机制这个是毋庸置疑的,要知道这些网络产品背后的“专家”,花了大量的时间做调研,可以说比我们父母都更了解孩子的喜好。

而除此之外,它还会让孩子瞬间变身大英雄,给孩子非常及时的成就和奖励,让他感受到更多的成就感和乐趣。

而这些,都是它在父母这儿最渴望得到,却很难得到的感受。

樊登曾讲过一个值得深思的事情:

我们经常会斥责孩子,“你只要不玩手机,学习就能搞上去!”“你就是玩手机太多了,学习才不好的!”

结果这些孩子反而会更疯狂地玩手机,这是为什么呢?

因为我们的斥责,反而会给孩子更大的压力,孩子会更想逃避,他会特别害怕如果我不玩手机还是达不到父母的期待,那我就完了。

外面有父母的压力,内心有无助的恐慌,除了游戏,孩子似乎没有选择。

更别说,有多少家长在禁止孩子玩手机的时候,自己却整天抱着手机不离手。

前年有一个非常令人痛心的事件,宁波14岁的小孟,他在被父母阻止玩手机后,连砍自己6刀,刀刀见骨。

而接诊的医生在早上查房时发现,病房内的家长也几乎都在低头玩手机。

家长都机不离手,孩子怎么会愿意放手?

一位把孩子送进戒除网瘾治疗机构的妈妈,后悔地说:

小时候,他是最不喜欢我看手机的,每次看我一拿手机都生气地给我抢掉,可我忙的很,就把ipad给了孩子。没想到现在,却让孩子对手机游戏上了瘾。

没错,从开始的反对到产生好奇,再到沉迷,

与其说是游戏把孩子吸引走了,不如说,是我们把孩子推给了游戏。

**********************************************

有远见的父母

懂得引导孩子玩游戏

**********************************************

★有节制的引导远比封杀更重要

很多父母会在是否要没收孩子的智能手机上游移不定。

眼下有爸爸妈妈紧密盯防,未来有一天他需要住宿,或上了大学,会不会陷入一种无法抑制的放纵中?

那么,怎么管理手机才不会让未来失控呢?答案是,有节制的引导远比封杀更重要。

当我们和孩子陷入手机争夺战的时候,我们就已经站在了孩子们的对立面,孩子会自然地把我们的“苦口婆心”当作“不讲理的管制”,越不让玩,就越想玩,这就是心理学上的禁果效应。

在《天天向上》中,黄觉家的哥哥小核桃有自己的专属手机,妹妹小枣也有ipad。

难道她们就不担心孩子无法自控吗?

对此,妈妈麦子说:如果不加控制反而不会激发他们强烈的的欲望,谁也做不到永远不让孩子一直不接触网络,而且通过网络拓展知识面也是一种学习。

但妈妈会拥有对电子产品的最终解释权,比如他们不能随意下载游戏,下载之前需要申请,并同时需要卸载一款旧的游戏。

孩子有放松的时候,也明白父母和他们不是对立的,也会在父母的引导下,认识到沉迷手机的坏处,更多的去利用电子产品,而不是被电子产品绑架。

★兴趣丰富的孩子不会只盯着手机

对于这个问题,李玫瑾教授提到过非常重要的一点,就是帮助孩子发展出更多的兴趣以及亲子动手给孩子设计一些“游戏”。

尤其可以设计一些有挑战性、能够让孩子获得成就感的游戏。

我有一个做老师的朋友,她发现孩子在疫情期间,上完一天的网课之后,就爱玩会儿游戏。

刚开始她也有点着急,但还是耐着性子问儿子,孩子也很直白的告诉她,就是觉得很累,想放松一会儿。

没有急着去评判儿子,但这句话也给了她很多启发。

她想起儿子以前特别喜欢打乒乓球,但这小半年都再没出去,于是她想法设法给儿子弄了一个乒乓球台。

虽然她工作挺忙的,但还是会专门抽出一小时陪孩子玩。

她看透了手机游戏的上瘾机制,于是在陪孩子玩的过程中,她也变着法的夸赞儿子,让孩子获得成就感和价值感。

结果,儿子不仅手机摸得少了,和她的关系也更好了。

孩子玩手机不可怕,

可怕的是“令行禁止”让我们和孩子形成了一种深深的对立。

孩子玩游戏并不可怕,

可怕的是,我们没有找到方法把手机的魔力成功迁移到其他活动中。

★制定家庭使用电子化产品的规则

在制定规则时,我们可以用合作的方式解决问题。当我们满足了孩子“平等”的心理需求时,他也会更愿意主动地执行。

比如规定一个“无手机时间”,父母和孩子都把手机放进一个“手机休息室”(比如,一个储物盒或一个漂亮的小篮子)里,大家毫无打扰地聊天、做游戏、读书……

当爸爸妈妈因为工作需要暂时使用手机时,最好向孩子解释一下,比如“爸爸需要回3个工作邮件”“妈妈需要开一个视频电话会议”,让孩子感受到,爸爸妈妈并没有违约。

电子产品本是我们发明出来让生活更美好的工具,千万别让他变成伤害孩子们的利器。

对于孩子们来说,最幸福的成长,莫过于父母的陪伴;而对与我们来说,莫不如把这份焦虑化作对孩子正向的言传身教。

一个见识过书香世界、眼中有着日月星辰、心中充盈着父母鼓励的孩子,自会愿意把时间投入到更有意义的事情上。

拥有了最踏实的成就感和价值感,他又怎会沉迷于小小的一块手机?

所谓的手机问题,多数时候是亲子关系出了问题。

无论何时,来自我们心底的爱和真诚的陪伴,才是滋养孩子们心灵的最温暖力量!

更多精彩内容

精选评论

精选评论

查看全部{{item.replyList.length}}条评论

查看全部{{item.replyList.length}}条评论